Occupazione dei giovani nel Life sciences: aziende e Università dialogano fra loro?

Per arrivare preparati al Green Deal Europeo basta affidarsi al buon senso contadino e alla ricerca scientifica applicata Made in Italy.

Settembre 29, 2022

Genetica e Biotecnologie in agricoltura: un ponte verso un’evoluzione sostenibile del pianeta.

Ottobre 27, 2022La competitività delle aziende biotecnologiche richiede un’attenta revisione dei paradigmi attuali. Occorre investire sulla crescita professionale delle proprie risorse umane e collaborare attivamente con le università per costruire insieme dei piani formativi che siano in linea con il mercato del lavoro.

Il futuro dei biotecnologi

E’ questa l’estrema sintesi di quanto è emerso nella ricerca “Quale futuro per le competenze nel settore biotech?”, realizzata da EY e Jefferson Wells, il brand di Executive Search di ManpowerGroup, in collaborazione con Frezza & Partners e Federchimica Assobiotec e presentata in occasione della biotech week dal 26 settembre al 2 ottobre a Milano. Il settore biotech, che contempla vari comparti, fra cui le aziende life sciences, avrà, da qui al 2032, una crescita del 53% della domanda di lavoro per le professioni ad alta specializzazione, come i ricercatori bioinformatici (+10,2%), gli ingegneri AI (+9,5%) i cybersecurity manager (+11,3%), i business development manager (+10,7%) e i ricercatori esperti di machine learning (+9,2%). Insomma, un mondo di opportunità per i giovani. Ma quello che manca e mancherà è la risorsa umana adeguatamente professionalizzata. La ricerca stima, infatti, un gap culturale del 70% rispetto alla domanda. Il focus per il neolaureato è la conoscenza dei sistemi digitali delle aziende, dei processi che dovrà imparare a governare e così via. Elementi basici, di una ormai rapida evoluzione tecnologica, che, però, possono fare parte del bagaglio culturale di un universitario solo se esiste un’osmosi reale fra aziende e istituti di formazione. Sempre secondo la ricerca, le aziende dovranno tenere conto di tre direttrici nell’evoluzione delle professioni: una nuova figura che si crea per distacco e specializzazione da un’altra (patient advocacy specialist e medical advisor), la fusione di due profili in uno (facility manager), la nascita di un nuovo profilo da competenze solo in parte proprie di una o più professioni originarie (intellectual property manager). Questa crescita della richiesta di abilità e competenze porta necessariamente a fare alcune considerazioni e previsioni nel breve medio termine. Innanzitutto, il possibile declino di alcune professioni a causa dell’automazione dei processi industriali che riguarda poco meno dell’8% delle risorse umane in forza lavorativa e che dovranno essere riaddestrati per svolgere mansioni diverse. Poi l’obsolescenza di alcuni modelli lavorativi in seguito ai nuovi obbiettivi aziendali dettati dal cambiamento climatico e dalle nuove priorità competitive. Infine, la difficoltà di reperimento di profili professionali in linea con queste nuove necessità da inserire in azienda con ruoli già operativi.

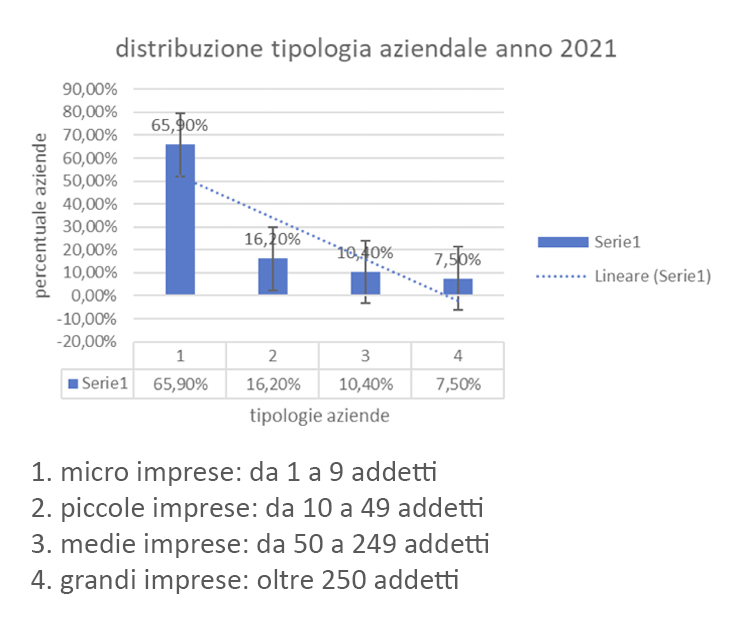

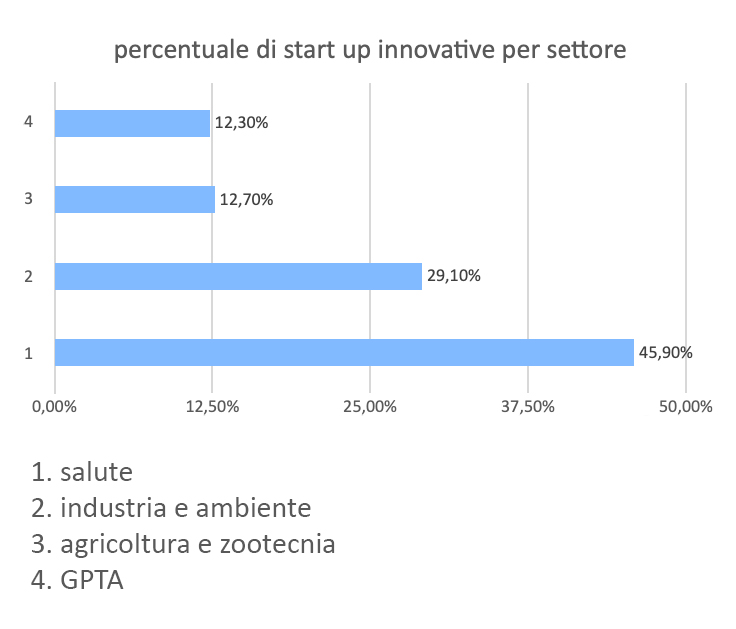

I numeri delle PMI biotecnologiche

Secondo il rapporto 2022 “ le Aziende tecnologiche in Italia”, ( realizzato grazie alla collaborazione tra l’Area Studi di Federchimica Assobiotec e il Servizio Valorizzazione Iniziative per l’Innovazione della Direzione Innovazione e Sviluppo dell’ENEA ) il comparto, complessivamente, nel 2020 ha registrato un calo del fatturato contenuto nel 5% rispetto alle performance 2019, praticamente meno della metà del calo subito dall’industria italiana nel suo complesso, mentre le imprese dedicate alla R&S biotecnologica a controllo italiano sul totale, sono andate in controtendenza nel 2020, registrando un fatturato biotech in crescita di un 30% rispetto all’anno prima. Nello specifico, gli investimenti privati nella ricerca e sviluppo (R&S) nelle biotecnologie sono cresciuti nel 2020 del 7% sul 2019, con una percentuale che sale addirittura al 15% per le imprese che investono almeno il 75% del proprio budget nella ricerca e sviluppo biotecnologica. Il tessuto imprenditoriale del settore è fatto mediamente da aziende un po’più strutturate rispetto alla media del manifatturiero, anche se le aziende micro nel comparto rappresentano circa il 66%. Durante la crisi pandemica le realtà con meno di 10 addetti, sono quelle che hanno risentito una certa contrazione del fatturato in quanto focalizzate sullo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti. A trainare, invece, nel 2020 l’occupazione del settore sono state le start-up innovative, che sono il 65% del totale delle aziende del comparto. Nel 2021 le aziende biotecnologiche recensite in Italia sono 790. La distribuzione vede le imprese attive nell’ambito della salute umana a predominare la scena, con una percentuale del 48,5%, seguite da quelle per agricoltura e zootecnia pari a un +34,5% e da quelle che hanno come applicazione prevalente le biotecnologie industriali con un +29%.

Fonte: report bioinitaly 2022

L’intervista: Marco Baccanti, Direttore Generale Eneatech e Biomedical.

Si è chiusa da non molto la Biotech week, settimana dedicata alle biotecnologie applicate al mondo della ricerca scientifica ed utilizzate dalle imprese di vari settori, fra cui quello farmaceutico. Quasi in coincidenza la federazione FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) ha organizzato in collaborazione con l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) una giornata di confronto dialettico sulla sperimentazione clinica in Italia. Il PNRR investe circa 4 miliardi di euro per la transizione tecnologica del sistema. Per approfondire il tema ho rivolto alcune domande a Marco Baccanti, Direttore Generale di Eneatech e Biomedical, fondazione vigilata dal MISE che promuove progetti legati alle life sciences.

Lo scorso aprile il Ministero della Salute ha pubblicato il primo bando dal valore di oltre 262 milioni di euro per potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si investe poco in ricerca biotecnologica in Italia?

Sì, il ricercatore italiano ha, in genere, maggiori difficoltà a farsi finanziare i progetti di ricerca rispetto ai propri colleghi degli altri paesi OCSE. Abbiamo, inoltre, regole che rendono più difficile la valorizzazione delle competenze coinvolte nella ricerca, perché non possiamo offrire gli stessi compensi che i ricercatori possono ottenere altrove. Il ricercatore è una figura globale, pronta a spostarsi per cercare l’ambiente più consono per lo sviluppo delle proprie teorie, e quindi giochiamo questa partita con un handicap in partenza. Se riusciamo a vincerla, attirando talenti, è perché talvolta riusciamo a sopperire con altre qualità, come la disponibilità di competenze specifiche, specializzazioni o eccellenza in taluni ambiti. È chiaro, pertanto, che potenziare i finanziamenti alla ricerca biomedica italiana potrà comportare un migliore riallineamento della nostra capacità di competere nello scacchiere internazionale, migliorando il bilancio tra talenti emigrati e talenti attirati.

Mondo della ricerca scientifica e mondo dell’industria privata. Quanto dialogano per efficientare il passaggio dalla sperimentazione di un farmaco o dispositivo medico biotech alla sua applicazione?

Fortunatamente, il dibattito in questi ultimi anni ha comportato una ormai diffusa consapevolezza che se il risultato di una attività di ricerca scientifica nel settore biomedico riesce a raggiungere l’obiettivo di rendere beneficio a un paziente, è solo perché ad un certo punto del processo si è verificato il coinvolgimento di un partner industriale. Risultato notevole, considerando che il ricercatore medio italiano è storicamente stato sempre piuttosto restio a considerare collaborazioni con il privato. Ora ha capito che, invece, si tratta di una alleanza necessaria per raggiungere il suo obiettivo ultimo, che dovrebbe sempre essere quello di generare nuova conoscenza che rechi beneficio alla società.

La conoscenza fine a sé stessa, che sfoci solo in una pubblicazione che, per definizione, non è brevettabile e, quindi, non potrà più essere oggetto di collaborazione industriale, purtroppo difficilmente potrà comportare che un paziente, un giorno, ne possa trarre beneficio.

Questa aumentata consapevolezza sta sicuramente comportando un notevole incremento del dialogo, ma i dati, in termini di successo in brevetti e tecnologie sviluppate a partire da risultati della ricerca italiana, sono ancora molto inferiori a quelli che ci si sarebbe aspettato, soprattutto se confrontati con le performances di altri paesi OCSE. La tendenza è nella direzione giusta, ma servirà ancora molto tempo.

Quanto investono gli altri Paesi Europei in innovazione tecnologica per ricerca e sperimentazione farmaceutica? È pensabile una collaborazione fattiva per un percorso condiviso su temi importanti come le terapie oncologiche o la cura delle malattie rare o croniche?

Quanto descritto precedentemente, relativamente al gap tra i buoni indicatori della ricerca italiana e i bassi risultati in termini di brevettazione ed investimento, comporta che i capitali investiti siano inferiori di quanto ci saremmo potuti aspettare se avessimo avuto modo di fare una leva migliore sulla qualità della ricerca. È comunque utile aggiungere che gli investimenti effettuati in Italia da grandi gruppi farmaceutici e biotech italiani ed internazionali sono sicuramente rilevanti, spesso nella misura di diverse decine di punti percentuali rispetto ai loro fatturati di vendite generate nel nostro paese. Tipicamente, anche se non sempre, si tratta di percorsi di ricerca internazionali, o trials clinici multicentrici in cui l’Italia è coinvolta in misura spesso significativa.

Nella recente edizione della biotech week 2022 si è fatto il punto sulle opportunità presenti e future della professione di biotecnologo. Il quadro è positivo se si facilita l’osmosi fra istituti di formazione e mondo del lavoro e si accetta di sviluppare abilità e competenze nuove rispetto alla formazione tradizionale. Lei cosa ne pensa?

È facile prevedere una forte crescita delle attività di sviluppo industriale delle biotecnologie, con conseguenti forti riconversioni del comparto che vedrà la transizione dalla sintesi chimica ai processi basati sulle biotecnologie. Uno dei possibili fattori critici che potranno ostacolare questa evoluzione sarà la disponibilità di competenze con formazione specifica. Lo sappiamo già, pertanto dobbiamo organizzare i percorsi formativi incanalando verso la direzione delle biotecnologie, e delle scienze della vita in generale, un maggiore numero di studenti. Dobbiamo organizzare processi di ‘up-skill’ e ‘re-skill’ degli operatori già attivi, e dobbiamo modernizzare i curricula per avvicinare la formazione accademica alle caratteristiche e alle esigenze dell’industria biotech che vogliamo.

Studio del DNA e malattie rare. Una sfida per il futuro o già si sta tracciando un percorso?

Nella ricerca biomedica non c’è nulla che possa avvenire in tempi rapidi, o improvvisamente, visti la complessità della disciplina e dei processi regolatori.

Quindi sì, quella di fare leva sulla conoscenza del DNA per sviluppare terapie personalizzate o diagnosi precoci è già un percorso che è iniziato da molto tempo, ma ne servirà ancora tanto altro per arrivare a risultati ‘main stream’, a prassi consolidate e diffuse.

È molto confortante il fatto che, per alcune malattie rare, siamo già nella situazione di avere soluzioni basate sulla terapia genica, e ci sono già pazienti che oggi sono completamente guariti grazie al successo di alcune di queste prime applicazioni. Ma se il percorso è già tracciato, la ricerca da fare e le complessità da superare richiederanno ancora molto impegno ed enormi investimenti.